Julius Sonntag auf der Flucht vor dem Alltag

Ende Juli bin ich für drei Tage nach Salzburg gefahren. Allein. Ohne Frau, ohne Kind, ohne Freunde. Das erste Mal seit Jahren war ich wieder ganz auf mich selbst gestellt, nur für mich selbst verantwortlich. Ich hatte gehofft, all dem für eine Weile zu entkommen: der Arbeit, dem Abwasch, dem Termindruck, dem Gefühl, alles auf einmal sein zu müssen: Arbeitnehmer, Ehemann, Vater, Sohn, Bruder, Freund … Doch schon auf der Zugfahrt wurde mir klar: Ich konnte mir nicht entfliehen, nicht dem Netz entkommen, aus dem ich mir mein Leben gesponnen hatte.

Zwischenstation Berlin Hauptbahnhof, tief. Mein Abstieg in die Unterwelt des öffentlichen Nahverkehrs begann mit einem Schock. Die geplante Abfahrt meines ICE nach München: 10:30 Uhr. Meine Ankunft am Gleis wegen vorheriger Zugverspätung: 10:29 Uhr. Wie hatte ich so leichtsinnig sein können? Kein Puffer, kein Sicherheitsgurt, einfach so losgefahren. Doch ich hatte Glück: Die Ankunft des ICE verspätete sich heute um 5 Minuten. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich froh über die obligatorische Verspätung der Deutschen Bahn. Durchatmen.

Die Zugfahrt ist der Übergang, hier soll beginnen, was der Reisende sucht: die Loslösung vom Alltag. Ich schaue gebannt auf die Landschaft, die an mir vorbeifliegt, versuche den Kopf auszuschalten. Nochmal der Blick aufs Diensthandy. Kurz Mails checken, könnte ja wichtig sein. Funktioniert so das Abschalten? Ich drücke den Knopf. Gerät ausschalten.

Auf dem Weg von München nach Salzburg passiert es dann. Im vollbesetzten Regio beginnt ein Kind zu schreien. Erst zaghaft, dann immer lauter, schließlich ohrenbetäubend. Ich hatte versucht, dem Grundrauschen meines Alltags zu entkommen – und nun saß ich hier, hunderte Kilometer von zu Hause entfernt und hörte das, was ich für kurze Zeit hinter mir hatte lassen wollen: nervenzerreibendes Kindergeschrei. Ironie der Geschichte, ging mir durch den Kopf. Während sich vor dem Fenster die Berge auftürmen, steigt der Geräuschpegel – und die Anspannung unter den Fahrgästen. Wann hört es auf? Was kann man tun?

Ein Stift, hat jemand einen Stift? Und einen Zettel? Vielleicht möchte es malen. Nein, möchte es offenbar nicht. Das Schreien, das kurz einem stummen Staunen gewichen war, setzt wieder ein. Vielleicht mag es Obst? Einer hat noch einen Apfel in der Tasche. Nein, Obst mag es offenbar auch nicht. Das Schreien geht weiter. Letzte Option: Hat jemand Süßigkeiten dabei? Ja, eine junge Frau hat Yoghurt-Gums dabei, diese rosafarbene Packung von Katjes. Aber auch die hilft nicht.

So sitzen wir, als Schicksalsgemeinschaft der erbarmungslosen Geräuschkulisse ausgesetzt, und ertragen die Situation schweigend. Nur ein paar alte Leute schütteln verständnislos den Kopf. So etwas hätte es früher nicht gegeben. Klar.

Ich lächle unter meiner FFP2-Maske. Das Leben hat eben immer die besten Einfälle. Schreibt die schönsten Geschichten. Und auf einmal habe ich Lust, mich neben das Kind zu setzen und einfach so drauf loszuschreien. Sollen die Leute doch gucken. Ich tue jetzt, was mir gefällt, befriedige unmittelbar meine Bedürfnisse, nehme keine Rücksicht mehr. Wir schreien um die Wette, schreien alles raus, unseren ganzen Frust, die angestaute Enttäuschung, die eigentlich Wut ist. Wut über uns selbst, über unsere Unfähigkeit, zufrieden zu sein.

Meine Flucht vor dem Alltag gestaltete sich schwieriger als ich gedacht hatte. Würde es mir in Salzburg gelingen, alles hinter mir zu lassen? Salzburg ist eine schöne Stadt. Man kann hier durch die Gassen streifen, ohne Erinnerung an die Heimat. Die herrschaftliche Kulisse paralysiert die Sinne, betäubt das Zeitgefühl. In diesen flirrenden Hochsommertagen spürt man ein südliches Flair in der Stadt. Es ist Festspielzeit. Die Luft riecht nach Mozartkugeln, die Menschen sitzen abends lange in den Straßencafés, die Plätze sind belebt. Und irgendwo spielt immer Musik.

Alles wirkt weit weg: die Brandenburger Kiefernwälder, der märkische Sand, die Stadtentwicklungsdebatten der Landeshauptstadt. Warum war ich hier? Richtig, ich wollte einen Vortrag halten. Es sollte um Luxus gehen. Um Luxus-Literaten. Die Doppeltagung zu Thomas Mann und Stefan Zweig fand in der sogenannten Edmundsburg auf dem Mönchsberg statt. Das klang beinahe märchenhaft; eine gute Voraussetzung für mein Ziel, dachte ich.

Ich fuhr vom Hotel mit dem O-Bus in die Innenstadt. O-Busse hatte es damals auch in Potsdam gegeben, hat meine Oma immer erzählt. Während ich durch die Straßen schaukle, stelle ich mir vor, wie gut es wäre, wenn man auch solche Oberleitungen hätte. Leitungen, die dafür sorgten, dass man immer auf der Spur bleibt, nie vom Weg abkommt. Aber war es nicht eigentlich das, was ich wollte? Vom Weg abkommen? Aussteigen aus dem Zug des Alltagstrotts, des allzu Vertrauten? Sich dem Ungewissen auszuliefern, kann ja auch verheißungsvoll sein.

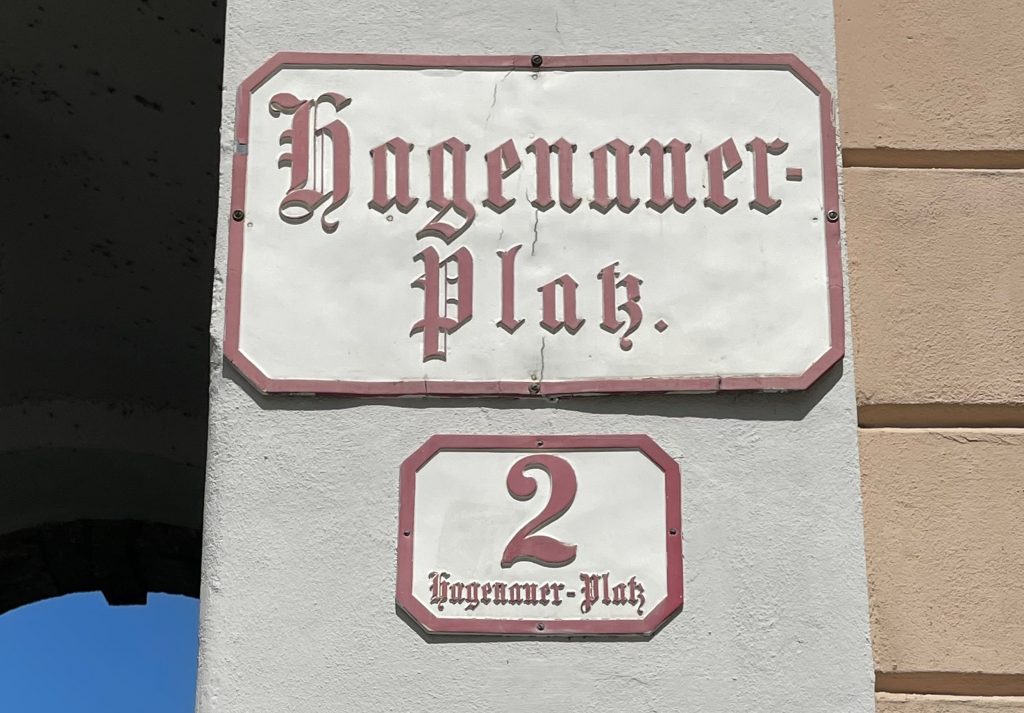

Der Bus überquert die Salzach. Am Ferdinand-Hanusch-Platz steige ich aus. Von hier aus sind es zu Fuß noch etwa zehn Minuten bis zur Edmundsburg. Ich hatte mir vorher den Weg auf einer Karte angesehen, die ich an der Hotelrezeption erhielt. Dass es so etwas noch gibt, dachte ich. Vom Rudolfskai biege ich rechts in einen Torbogen ein, der mich direkt auf einen großen Platz führt. Bevor ich den Platz betrete, sehe ich auf dem Boden vor meinen Füßen eine farbige Steinplatte mit einer Jahreszahl, einem Wappen und einem Schriftzug. Ich traue meinen Augen nicht. Dort steht:

1997. Kaufmannschaft Hagenauerplatz.

Hier stand ich nun, am Hagenauer Platz 2 in Salzburg, über 500 Kilometer Luftlinie entfernt von der Hegelallee 3 in Potsdam, dem Sitz der Firma Projektkommunikation HAGENAU, meinem Arbeitgeber. Ein Hagenauer auf der Flucht vor der Arbeit, vor dem Alltag. Wieder musste ich lächeln. Man kann sich nicht entfliehen. Nicht aus dem Netz entkommen, aus dem man sich sein Leben gesponnen hat.

Der Hagenauer Platz, lese ich auf einer Infotafel, verdankt seinen Namen der Salzburger Bürgerfamilie Hagenauer. Johann Lorenz Hagenauer war Mäzen und Freund Mozarts, dessen Geburtshaus am Ende des Platzes steht. Das „Hagenauerhaus“, wie es auch genannt wird, hatte Johann Lorenz an die Eltern von Mozart vermietet. Auch diese Hagenauer hatten also etwas mit der Wohnungswirtschaft zu tun. Ganz berauscht von so viel schicksalhafter Übereinstimmung, setze ich meinen Weg fort.

Auf der Rückfahrt nach Potsdam kaufe ich mir eine ZEIT, Nr. 31, vom 28.07.2022, erschienen am Tag meines Salzburger Vortrags. Ich blättere durch bis zum Feuilleton. Mein Blick bleibt hängen bei der Überschrift „Es geht nicht ohne Schmerz“. Darin schreibt Jörg Scheller begeistert von der Restaurierung des Isenheimer Altars im elsässischen Colmar. Das Werk sei „grandios“ wiederhergestellt worden. Die Darstellungen „legen nahe, dass Schmerz und Freude, Leid und Sinnstiftung zwei Seiten derselben Medaille sind“. Stimmt sicherlich.

Als ich lese, von wem das Werk stammt, d. h., wem es zugeschrieben wird, stutze ich kurz: Matthias Grünewald und – Niklas von Hagenau. Hörte das denn niemals auf? War es als „Hagenauer“ nicht möglich, Urlaub zu haben, sich von der Arbeit zu erholen? Musste sie einen überall hin verfolgen? Niklas von Hagenau. Nie von ihm gehört. Ich google. Ein elsässischer Bildschnitzer der Spätgotik. Im Wikipedia-Artikel findet sich hinter dem Namen der Zusatz: „auch: Niclas Hagenauer, Niklaus Hagenauer, Niclas Hagnower, Niklaus Hagnower, Niclas von Hagenau, Nicolas de Haguenau“. Mir schwirrt der Kopf. Ich klappe die Zeitung zu.

Und schalte das Diensthandy wieder ein.